Le 7 décembre 2024, la cathédrale Notre Dame a été ré-ouverte, 5 ans après avoir failli disparaître dans un incendie, au terme d’une reconstruction menée comme un défi, mobilisant des milliers de personnes et des ressources presque illimitées, le tout dans une ferveur populaire venue du monde entier. Dans la période que nous vivons, comment ne pas rêver pareille mobilisation sur la résolution d’enjeux géopolitiques, écologiques et sociaux ? C’est un peu ce qu’ambitionnent les promoteurs de l’innovation par mission, à laquelle nous avons consacré un webinaire le 22 novembre dernier.

Depuis quelques années, l’innovation par mission a fait son apparition sur la scène européenne, comme pilier du programme pour la recherche et l’innovation Horizon 2030. Cette approche, conceptualisée par l’économiste Mariana Mazzucato, met l’accent sur la collaboration entre différents acteurs (publics, privés, société civile, universités…), mobilisés autour d’un défi ambitieux et déployant un « portefeuille d’actions » afin d’y parvenir. C’est le cas par exemple de la mission européenne « 100 villes neutres ». Pour l’OCDE, cette approche constitue l’une des quatre facettes de l’innovation publique, aux côtés de l’amélioration, de l’anticipation et de l’adaptation.

En France, cette approche semble méconnue et peu de projets s’en réclament (malgré les exercices de planification, les Grands Programmes, l’Agence de l’Innovation Industrielle dans les années 2000 …). Qu’est-ce qui fait sa singularité ? Quels en sont les atouts, mais aussi les controverses ? Pourrait-elle s’appliquer à des enjeux massifs, comme la rénovation énergétique ou encore le rétablissement de notre système de soins ?

Autant de questions pour lesquelles nous avons commencé à esquisser des réponses en compagnie de Jean-Baptiste Pointel, spécialiste des questions d’évaluation, prospective et innovation, et Philippe Larrue, analyste politique à l’OCDE.

D’Apollo à la précision sémantique des politiques orientées mission

Notre première mission (et pas des moindre) a été de comprendre un peu mieux ce qui fait la spécificité de cette approche par « mission ». Une des premières à conceptualiser cette notion appliquée aux politiques publiques a été la chercheuse en économie Mariana Mazzucato (« Mission economy »), faisant le constat que les approches à court terme, isolées et menées par un seul acteur ne suffisent plus relever les défis sociétaux systémiques. En s’appuyant sur la matrice de principes de la mission Apollo qui a permis en 10 ans d’emmener des hommes sur la lune (et de les ramener vivants!), elle fournit une grille de lecture pour mieux cerner les fondements de cette approche :

1/ Une mission est audacieuse et d’une grande pertinence sociétale : au commencement d’une mission, il y a un problème ou un défi à relever et une ambition transformatrice pour y arriver ;

2/ Une mission est ciblée, mesurable et limitée dans le temps (sans forcément être court-termiste) : elle a un objectif clair ;

3/ Une mission est impossible … pour l’instant ! On ne connaît pas encore les solutions pour atteindre l’objectif de la mission, mais toutes les conditions seront réunies pour répondre au défi … et ce, quoiqu’il en coûte (à rebours de la doctrine qui se centre sur l’analyse coût-bénéfice court-terministe). Au moment ou Kennedy fait son discours où il annonce l’ambition d’envoyer l’homme sur la Lune, c’est techniquement impossible.

4/ Une mission est multisectorielle et transdisciplinaire : il faut dynamiser l’innovation au-delà des silos sectoriels (secteur par secteur), disciplinaires (discipline par discipline), administratif (entre agences, ministères…), et public-privé. Mariana Mazzucato insiste sur la nécessité de repenser complètement la perception des pouvoirs publics, devenant des moteurs d’innovations majeures, engageant pour cela des financements importants, assumant les risques, les possibilités d’échec au côté du succès ;

5/ Une mission a une double dynamique ascendante et descendante : une mission n’est pas seulement technocratique, elle s’appuie aussi sur la participation effective de la société civile. Quand Kennedy fait son discours, visionné par des millions de personnes, il pose la première brique d’un récit global sur le défi à relever auquel la société va concourir .

Il s’agit d’un idéal-type, rares sont les missions qui peuvent prétendre en cocher toutes les cases.

Replacer les missions dans des politiques orientées mission

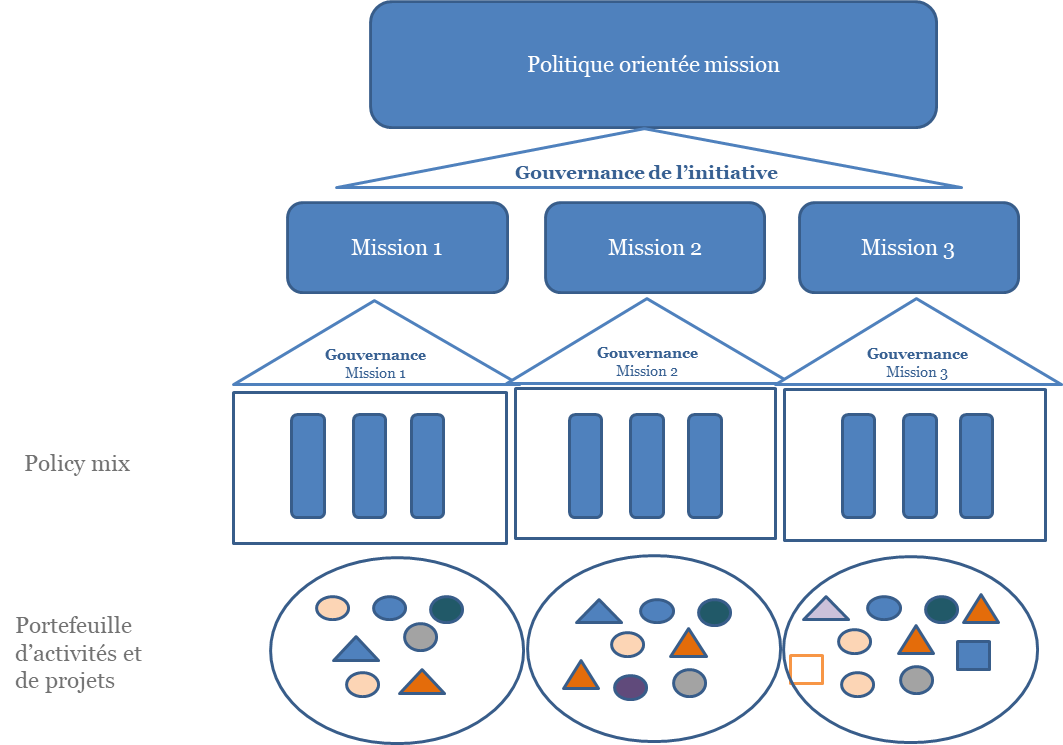

Bien souvent, plusieurs missions cohabitent dans une politique publique, qui sert de « parapluie » à ses dernières. Chaque mission est pour autant une sorte de mini-système, avec ses propres cibles et agenda stratégique, sa propre gouvernance, ses propres projets etc.

Typologie de politiques orientées mission, vu par l’OCDE

Trois catégories de missions semblent émerger des cas observés eu Europe et dans le monde :

1/ Les cadres stratégiques d’ensemble orientés mission

Où l’on retrouve les missions de grande envergure, au plus haut niveau d’un système d’innovation pour coordonner les plans de nombreux acteurs publics et privés vers des larges missions systémiques.

Exemple : C’est la stratégie mise en place par les Pays-Bas, avec la mission driven top sectors and innovation policy, lancée en 2011. C’est une large coordination de politiques, permis par un engagement fort des parties prenantes publiques et privées, signataires d’une convention quadriennale sur la connaissance et l’innovation (Knowledge and Innovation Covenant).

Points faibles : ce sont des missions souvent complexes et engageant des coûts de transaction élevés.

2/Les programmes et dispositifs fondés sur des défis

Ce sont des missions plus ciblées, notamment sur des défis technologiques, menées au niveau d’une agence ou d’un groupe d’agence.

Exemple : Pilot-E en Norvège, a rassemblé les instruments de financement de trois agences en un guichet unique virtuel, et financer potentiellement des projets plus ambitieux, plus diversifiés, etc.

3/ Les dispositifs de soutien aux écosystèmes, qui visent à faire naître structurer des écosystèmes d’innovation nationaux ou régionaux autour d’un défi commun

Exemple : Strategic innovation programmes de la Suède, lancé en 2012, qui a d’abord consisté à faire émerger ou structurer des écosystèmes pour qu’ils développent ensemble des feuilles de route stratégiques, puis l’agence à déléguer la mise en œuvre de la feuille de route aux écosystèmes, tout en les soutenant financièrement pour mettre en œuvre ces feuilles de routes.

Récemment, un rapport de la Commission Européenne ajoutait un quatrième type, les missions locales qui s’appuient sur l’action collective locale et les partenariats ascendants pour résoudre les défis sociétaux. Une des difficultés de ce type de missions est de coordonner les structures de gouvernance locales tout en préservant l’intégrité de la mission. Ces missions (et toutes les autres) posent également la question de l’alignement (ou mieux encore, de la coopération) entre les différents échelons d’intervention. Quoiqu’il en soit, face aux difficultés de gouvernance des grandes missions sociétales nationales (et encore plus : européennes), un intérêt croissant se porte sur ses missions locales.

Exemple : la RIS3CAT (Stratégie de spécialisation intelligente Catalane) qui utilise une approche mission participative et ascendante pour définir des agendas stratégiques communs ; les nombreuses missions villes ‘net zero’ en Europe soutenues par Horizon Europe.1

1 Voir page A34 de ce rapport : Innovation pour les transformations territorialisées. ACTIONbook pour construire des partenariats pour des transitions écologique et numérique équitable

Un bilan en demi-teinte cependant ? Ces politiques orientées mission ont un avantage certain dans la structuration collective, s’avèrent plus efficaces que des politiques non intégrées … mais elles demeurent très axées sur les innovations technologiques, et sont encore faibles sur les enjeux sociétaux systémiques, interrogent peu l’innovation comportementale, reste des machines à collaboration interministérielles, où les acteurs privés restent en marge.

Une mission participative pour embarquer les habitant.e.s : l’exemple de Camden

Et si l’échelle locale, avec la contribution des citoyen.ne.s, était (aussi) la bonne échelle pour conduire des missions ? C’est en tout cas ce que pose Mariana Mazzucato, comme condition de l’adéquation entre les résultats de la mission et les besoins auxquelles elle répond. Car si un certain nombre de missions sont d’envergure nationales ou européennes, certaines ont des logiques beaucoup plus ascendantes. Pour en voir une illustration, direction Londres, et son mythique (et éclectique) quartier de Camden.

Si vous avez déjà visité Londres, vous connaissez sans aucun doute le quartier de Camden, son marché, ses boutiques de mode et de curiosités près de Regent’s Canal. Sa centralité géographique, son rayonnement culturel, son dynamisme économique (de grandes entreprises y ont élu domicile), contraste avec des enjeux sociaux significatifs : 43% des enfants grandissent dans la pauvreté, et ses habitant.e.s sont victimes de fortes discriminations à l’embauche du fait de leurs origines … Comment donc renouveler Camden ? Avec le concours de l’Institute for Innovation and Public Purpose (le bras armé de Mariana Mazzucato), la Commission « Developing renewal missions in Camden » est lancée en 2020.

Un premier travail ethno-scientifique. Les premiers mois, la Commission s’est attelée à aller récolter des faits : rencontrer des habitant.e.s et des communautés pour s’inspirer de leurs récits. Ce travail a permis de construire des indicateurs qui offrent des clefs de lecture sur la situation actuelle et permettront d’évaluer les résultats.

Quatre missions ont été définies pour renouveler Camden :

- D’ici 2030, les détenteurs de fonctions de pouvoir à Camden seront aussi divers que sa communauté ;

- D’ici 2030, chaque jeune aura accès à des opportunités économiques qui leur assureront la sécurité ;

- D’ici 2030, tout le monde mangera à sa faim chaque jour, avec des aliments de qualité et abordables ;

- D’ici 2030, les quartiers de Camden seront sains, écologiques et favoriseront la créativité.

Chaque mission fait l’objet d’un pilotage propre, associant habitant.e.s et organismes locaux. À cela s’ajoute le co-portage par l’association We Make Camden, qui sera progressivement de plus en plus investie du pilotage des missions. L’association gère notamment un fond (170 000 euros en 2021), qui vient financer des projets contribuant à avancer dans ces défis. Le jury est composé d’habitant.e.s, d’acteurs publics et d’entreprises locales.

Jean-Baptiste Pointel revient en détail sur le cas de Camden par ici.

***

La promesse de l’économie de mission ne manque pas d’attrait, notamment parce qu’elle implique de la part des acteurs une série de dépassements inédits en matière de niveau d’ambition, de mobilisation, de coalition à atteindre, d’articulation à opérer entre les projets, d’évaluation, ou encore d’inscription dans le temps long. Mais plus l’ambition est grande, plus la déception risque d’être délétère en cas d’échec trop marqué, dans une période de totale désillusion, de polarisation et de post-vérité. Il faut donc bien s’assurer de la présence d’un certain nombre de pré-requis, prendre la mesure du caractère systémique de cette approche et du type de paradigme à changer pour espérer entreprendre des missions et les mener à terme.

Pour éviter les risques de « mission-washing », évitons de fétichiser les missions, comme on l’a parfois fait avec d’autres approches dans le passé : les facettes de l’innovation sont complémentaires, elles ne s’opposent pas mais au contraire se nourrissent les unes des autres. Il faut aborder les missions avec humilité, éthique, et en respectant une certaine rigueur, en articulant au mieux apports théoriques et retours de terrain -comme le font par exemple l’UNDP ou encore l’OCDE, qui animent des cycles de travail et d’échanges avec des praticiens et chercheurs du monde entier.

Dans nos activités, nous croisons beaucoup de sujets qui justifieraient des missions, par exemple autour des nouveaux paradigmes économiques de Rebonds, ou de nos explorations en cours sur la justice environnementale ou encore les politiques de réconciliation. En attendant d’avoir peut-être un jour l’opportunité de réaliser des tests sur des terrains concrets, la meilleure chose à faire ne serait-elle pas d’inscrire ce sujet dans un parcours collectif et apprenant plus large, de monter en compétences collectivement, et d’en tirer des enseignements à la fois pour les praticiens, la recherche et les organismes de formation ?

Retrouvez les supports de présentations par ici :

Politiques orientées mission : nouveaux défis et nouvelles solutions, par Philippe Larrue

Quid des missions au niveau local ?, par Jean-Baptiste Pointel