Chacun de nous peut légitimement être saisi d’effroi devant le « perfect storm » politique et géopolitique qui se déploie devant nous. Qu’est-ce qui se passe exactement ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Peut-on espérer en sortir un jour ? Pour l’instant, la plupart des analyses semblent se focaliser sur des facteurs spécifiques, et chacun y va de son explication -par exemple le rôle de la polarisation, des réseaux sociaux, des architectes du chaos, etc.

Dans une étude récente, l’institut australien Lowy et l’institut Toda Peace proposent plutôt d’y voir un problème sournois (au sens de « wicked problem »), à la fois multidimensionnel et aux multiples boucles de rétroaction. L’étude n’est pas parfaite -on peut s’étonner par exemple de ne pas retrouver certains problèmes racinaires tels que les systèmes de domination de toutes sortes -mais essayer de mieux comprendre ce qui nous arrive, c’est déjà regarder du côté des solutions…Nous en avons traduit les principaux éléments, mais nous vous invitons à visionner la version originale en anglais qui contient des représentations systémiques pour montrer comment tous ces ingrédients interagissent entre eux. Attention, toute ressemblance avec des faits réels ne vous semblera pas fortuite. Prêt-e pour le grand vertige ? c’est parti…

Une érosion progressive et multidimensionnelle

Comment qualifier la situation dans laquelle se trouve la démocratie ? L’étude parle d’une « détérioration progressive et multiforme des libertés, des garanties et des processus essentiels au fonctionnement de la démocratie ». Un recul difficile à saisir, qui ressemble à l’érosion des sols : c’est un phénomène progressif et multiforme, qu’on ne perçoit vraiment que lorsqu’il est bien avancé. Il nous est difficile de l’admettre, mais la plupart de nos démocraties libérales se situent aujourd’hui bel et bien dans une entre deux, entre une perte temporaire de leur qualité démocratique, et un effondrement complet vers l’autocratie. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que nos institutions en elles-mêmes ne suffisent pas à juguler cette érosion : c’est bien l’usage que nous faisons d’elle qui peut soit affaiblir, soit au contraire renforcer l’état réel de notre démocratie.

Des conditions, des acteurs et des trajectoires

Les dynamiques d’érosion/renforcement des pratiques démocratiques reposent sur l’interaction entre ces trois éléments : De leur côté, les conditions créent des opportunités ; les acteurs exploitent ces opportunités à des fins antidémocratiques ou pour consolider leur pouvoir ; et les trajectoires permettent à ces conditions et ces acteurs de vider la démocratie de sa substance.

Les treize conditions favorables à l’érosion démocratique

- Les changements démographiques, qui suscitent généralement des sentiments négatifs -anxiété, sentiment d’insécurité en lien avec le marché du travail, le système de santé ou de retraite ;

- La fragmentation et la pollution de l’environnement informationnel, créées par des technologies qui empêchent des débats justes et équilibrés, encouragent la désinformation, les fraudes électorales qui minent la confiance dans l’élection ;

- Les changements géopolitiques, en particulier le nouveau positionnement des USA, de la Chine et de la Russie ;

- Les conflits historiques non résolus, qui peuvent saper le sentiment commun d’identité nationale et qui sont exploitées par les acteurs antidémocratiques qui vont pointer des boucs-émissaires et justifier des mesures anti-démocratiques.

- La polarisation, qui génère division et hostilité et conduit les citoyens à accepter des actions non démocratiques pour combattre ce qui est perçu comme une menace.

- La corruption, qui érode la confiance, sape la légitimité et permet de justifier le démantèlement des des institutions démocratiques.

- Le renforcement des inégalités économiques, qui a plus d’impact encore lorsqu’elle intervient dans des sociétés auparavant inégalitaire ; elle crée du cynisme envers les institutions et les normes démocratiques, de la défiance et de la polarisation, et accroit le soutien aux leaders populistes, et légitimise les comportements anti démocratiques des dirigeants s’ils sont présentés comme visant à lutter contre les sources des inégalités.

- Les situations de crise, qui permettent aux leaders d’étendre légalement leurs pouvoirs, de supprimer les oppositions et d’éroder les libertés civils, tout en rendant de telles mesures mieux acceptables par les populations. Les crises peuvent également aggraver le problèmes sociaux. Pour ces raisons, les autocrates cherchent souvent à fabriquer un sentiment de crise qui permet l’extension légale de leur pouvoir.

- Les changements culturels et sociaux peuvent créer de formes de clivages au sein des sociétés, nourrir un « backlash », des formes de polarisation, et accroitre la capacité d’influence des leaders anti démocratiques qui s’appuient sur un passé idéalisé, ou présentent les changements sociaux comme nourrissant une forme de déclin social.

- La mauvaise gouvernance : lorsque les institutions démocratiques ne parviennent pas à répondre aux besoins des citoyens, l’insatisfaction croissante crée une ouverture à des réponses alternatives qui peut être exploitée par les leaders anti démocratiques.

- L’apathie et la désaffection citoyenne : le manque de réponses apportées par un gouvernement démocratique peut stimuler un désengagement des citoyens, une absence de pression sur les élites à maintenir les normes démocratiques, et une ouverture aux forces anti démocrates, qui peuvent se présenter comme une alternative à un système perçu comme corrompu et inefficace. Les mesures anti démocratiques peuvent alors réduire les marges d’action pour une participation citoyenne réelle, accroissant l’apathie et l’aliénation, rendant le mouvement autocratique plus difficile à renverser.

- Les ruptures technologiques et la concentration des pouvoirs, en particulier de technologies comme l’intelligence artificielle. Ceci n’est pas inévitable, et de telles technologies pourraient, au contraire, contribuer à plus d’émancipation ; il faudrait cependant qu’elles ne soient plus appropriées et manipulées par quelques giga-entreprises.

Les treize acteurs qui peuvent influer sur l’érosion démocratique

Les conditions antidémocratiques ne suffisent pas, il faut aussi des acteurs qui aient la volonté et la capacité de tirer profit de ces conditions et s’engagent dans des actions qui érodent la démocratie.

- Le pouvoir exécutif. L’émergence d’un leader antidémocratique est le plus grand danger pour la démocratie. Il peut actionner plusieurs leviers pour consolider son pouvoir, en plaçant des fidèles à des postes clefs de la justice et de la bureaucratie, en intimidant voir en éliminant l’opposition, ou encore en amorçant des transformations légales et constitutionnels pour faire sauter les verrous constitutionnels (par exemple changer le système électoral, rester au pouvoir illégalement une fois élu, convaincre que les problèmes ne peuvent être résolu par un système démocratique…)

- Les acteurs législatifs peuvent être utilisés pour permettre des abus de pouvoir, supporter des mesures anti démocratiques. De très fortes majorités peuvent changer la constitution pour donner un pouvoir encore plus fort. Ils peuvent aussi faire obstruction à la législation, auditionner les opposants, faire des lois qui affaiblissent les tribunaux, utiliser leur nomination pour compromettre l’indépendance des organismes de réglementation, contribuer à la politisation de l’administration électorale.

- L’administration : elle peut devenir un outil politisé qui favorise la corruption, et donc la confiance. Elle sert en démocratie a garantir des lois impartiales et à protéger les ressources publiques. Les bureaucrates peuvent devenir des agents de contrôle politique.

- Les autorités de régulation : une fois compromises, elles peuvent servir aux dirigeants antidémocratiques la possibilité de renforcer leur pouvoir et d’échapper aux poursuites. Elles peuvent être utilisées pour punir les oppositions (par l’impôt, la sécurité ou la propriété). Elles peuvent aussi favoriser la corruption et cacher des pratiques antidémocratiques tels que la manipulation électorale

- Les cercles d’affaires : Ils peuvent faire jouer le copinage et concentrer le pouvoir avec une élite connectée, réprimer les chefs d’entreprises qui s’y opposent. Ils peuvent mobiliser des fonds, soutenir des réglementations favorables et des possibilité d’investissements. Un petit groupe d’élites lié politiquement peut capter le pouvoir économique et politique. A l’inverse ils peuvent financer les partis d’oppositions.

- Les mouvements sociaux : Les mouvements sociaux qui s’engagent dans la violence politique, la haine et l’intolérance menacent la démocratie ;

- Les influenceurs : Ils peuvent façonner l’opinion publique et diffuser une culture anti-démocratique, être cooptées par des dirigeants pour soutenir un programme antidémocratique ; il y a corrélation entre l’utilisation des réseaux sociaux et la hausse de la méfiance dans le processus politique et dans les institutions ;

- Les institutions judiciaires : elles peuvent échouer à contrôle les abus de pouvoir de l’exécutif ou du législateur, s’abstenir de statuer sur les contestations légales ou constitutionnelles. Les juges alliés à des forces antidémocratiques peuvent s prononcer en faveur d’accusations portées contre les opposants à un exécutif, légitimer des politiques qui portent atteinte aux droits et libertés

- L’éducation : alors qu’elle est le fondement civique et intellectuel de la démocratie et peut agir comme des contrôles importants contre les acteurs antidémocratiques, l’éducation est souvent la cible des acteurs antidémocratiques. Les acteurs anti-démocratiques peuvent la sous-financer, la politiser, la cibler, ou encore coopter des établissements et nommer des responsables partageant les mêmes idées. Les attaques contre la liberté académique et l’affaiblissement des universités émacient les secteurs professionnels (droit, philosophie, politique, journalisme, sciences)

- L’armée : normalement apolitique, le risque est celui d’une intervention militaire en politique. Le recours excessif à l’armée plutôt qu’au contrôle citoyen, et la cooptation de l’armée mise sous pression de l’exécutif sont deux signes d’un comportement anti-démocratique

- Les partis politiques : leur comportement est anti-démocratique lorsqu’un leader populiste attise la division ou la polarisation, ou que des personnes très influentes et anti-démocratiques utilisent le parti comme un véhicule. Des partis peuvent engager des actions anti-démocratiques sous couvert de préservation de la démocratie, et normaliser des comportements anti-démocratiques.

- Les médias peuvent être une arme dangereuse contre la démocratie, en manipulant l’opinion publique, normalisant ou en légitimant des comportements antidémocratiques par leur perte de partialité, en devenant vecteurs de désinformation ou de polarisation du débat ; un contexte anti-démocratique favorise la concentration des médis et leur non réglementation, voire leur suppression quand ils sont délégitimés par les dirigeants

- Les citoyens : la désillusion citoyenne et la perte de confiance en la démocratie sont des conséquences de la désinformation et de la normalisation de comportements anti-démocratiques, qui s’expriment à travers le vote et une plus grande tolérance envers les dirigeants anti-démocratiques

Des boucles de rétroaction qui favorisent l’érosion démocratique

La démocratie est un système complexe composé de nombreux acteurs, institutions, pratiques et normes. L’érosion démocratique est donc aussi un phénomème politique et social complexe, un système dont les différentes parties interagissent et s’influencent mutuellement pour produire de multiples trajectoires. Certaines d’entre elles deviennent des « boucles de renforcement » qui amplifient l’érosion. L’étude en recense cinq :

1) Les acteurs antidémocratiques sont élus et consolident leur pouvoir

Les élections sont le fondement de la légitimité et de la responsabilité démocratiques, mais l’érosion démocratique se produit souvent par l’élection d’acteurs antidémocratiques. Lorsque les conditions de facilitation offrent aux acteurs antidémocratiques l’occasion d’épouser leurs idées et leurs solutions, les électeurs deviennent plus ouverts à eux. L’élection d’un exécutif antidémocratique est le plus grand accélérateur dans le processus d’érosion démocratique. Cependant, l’élection d’acteurs antidémocratiques à tous les niveaux et branches du gouvernement érode également la démocratie.

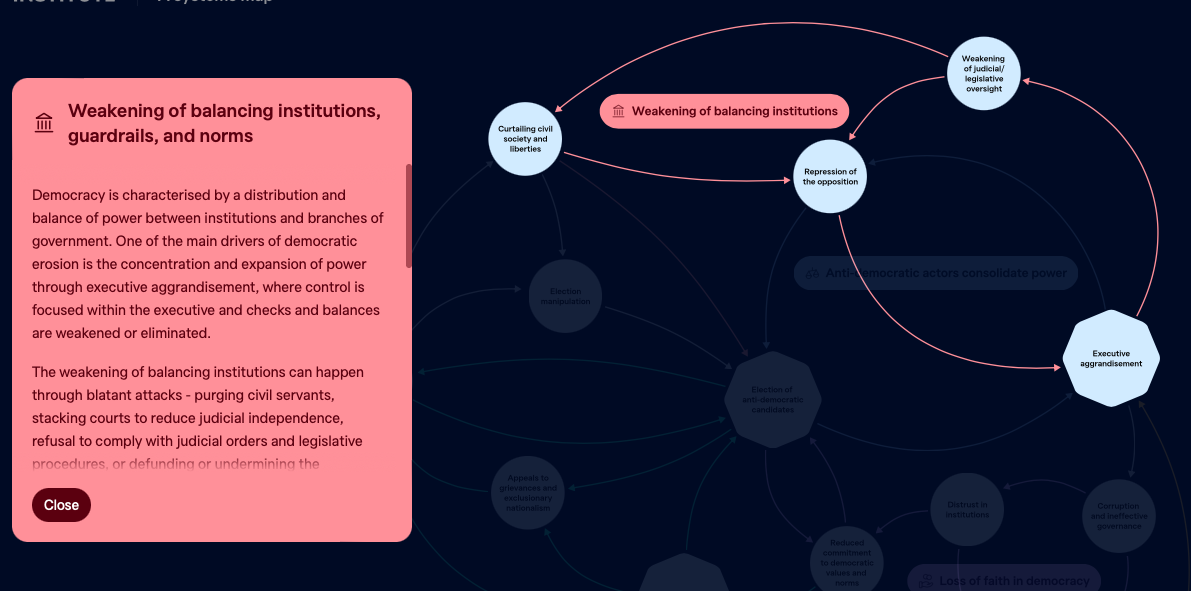

2) Les institutions sont affaiblies, ainsi que tous les garde-fous et les normes supposés assurer un équilibre

La démocratie se caractérise par une distribution et un équilibre du pouvoir entre les institutions et les branches du gouvernement. L’un des principaux moteurs de l’érosion démocratique est la concentration et l’expansion du pouvoir grâce à l’agrandissement de l’exécutif, où le contrôle est concentré au sein de l’exécutif et les freins et contrepoids sont affaiblis ou éliminés.

L’affaiblissement des institutions d’équilibre peut se produire par des attaques flagrantes – purge de fonctionnaires, empilement des tribunaux pour réduire l’indépendance judiciaire, refus de se conformer aux ordonnances judiciaires et aux procédures législatives, dé-financement ou réduction de l’indépendance des organismes de surveillance et de réglementation. Dans les cas extrêmes, les juges, les avocats et les politiciens peuvent être persécutés, emprisonnés ou tués pour leur opposition. Dans d’autres cas, les branches judiciaire et législative abdiquent leur pouvoir de surveillance pour défendre ou soutenir un exécutif antidémocratique.

Le contrôle ou la coercition de la société civile, des organisations non gouvernementales, des syndicats, des associations et d’autres formes de vie publique organisée qui permettent aux citoyens de faire collectivement des demandes au gouvernement et de le tenir responsable, contribue également à l’érosion démocratique.1 Il en va de merreindre les libertés civiles telles que la liberté d’expression, d’association et de croyance et la protection des droits des minorités.

L’affaiblissement des garde-corps démocratiques tels que la liberté des médias, la fonction publique professionnelle et l’application de la loi non partisane rend la démocratie plus fragile et facilite la rupture des freins et contrepoids.

3°) Une perte de confiance dans la démocratie

Bien que les constitutions, la législation et la réglementation soient l’épine dorsale de la démocratie, une démocratie qui fonctionne bien dépend de citoyens actifs, engagés et informés ayant confiance dans leur système de gouvernement. Un niveau sain de méfiance et de scepticisme à l’égard du pouvoir a conduit à des innovations démocratiques telles que la séparation des pouvoirs et les limites de mandat. Mais lorsque le manque de confiance est la caractéristique comportementale supposée de ceux qui sont au pouvoir, cela nuit à la démocratie.1

Les gouvernements démocratiques ne peuvent pas fonctionner efficacement si un grand nombre de citoyens se méfient de leurs dirigeants et de leurs processus. La méfiance généralisée à l’égard des institutions et des politiciens démocratiques contribue à réduire l’engagement envers les principes et les processus démocratiques, augmente la désaffection des citoyens et ouvre la voie à des appels populistes. Si suffisamment de citoyens croient que la démocratie n’est plus préférable à tout autre système de gouvernement, ils deviennent vulnérables aux appels populistes et soutiennent les dirigeants qui violeraient les principes démocratiques pour « faire avancer les choses » ou parce qu’ils s’alignent sur leurs positions politiques ou idéologiques.

Si la foi des citoyens dans le processus démocratique vacille, cela excuse les dépassements constitutionnels et les violations. Il érode les normes de tolérance contre les opposants et attise la polarisation. Il excuse ou justifie la violence et la corruption comme solutions politiques. La stabilité démocratique dépend du respect des normes non écrites et de l’engagement collectif envers des valeurs telles que la protection des droits et libertés, la tolérance mutuelle, la responsabilité civique et le respect de l’état de droit.2

4°) Un enracinement des divisions

L’inégalité économique, l’évolution des attentes sociétales, les ruptures technologiques, un environnement d’information fracturé et d’autres conditions ont tous contribué à l’augmentation de la polarisation, un facteur majeur de l’érosion démocratique. Plus le niveau de polarisation est élevé, plus les divisions au sein de la société deviennent enracinées et plus il devient difficile pour les citoyens de débattre et de s’accommoder sur des questions importantes.

La polarisation réduit l’engagement envers les normes et les valeurs démocratiques, ce qui peut conduire à un blocage politique, à l’instabilité, à la division sociale, à une gouvernance inefficace et même à la violence. Les citoyens peuvent également se sentir aliénés et devenir moins susceptibles de participer à des processus démocratiques ou de maintenir un capital social et des liens sains.

Une saine méfiance à l’égard du pouvoir peut se durcir en une profonde méfiance à l’égard des institutions et des processus. Les acteurs antidémocratiques peuvent à la fois exploiter et alimenter la polarisation et la division en encourageant les partisans à considérer les membres du groupe comme fondamentalement différents, non patriotiques et ne méritant pas de protections démocratiques.

5°) Un recours croissant à la violence politique

S’engager dans la violence politique est l’une des violations les plus graves des normes démocratiques. Des conditions telles que l’inégalité, les changements démographiques et un paysage informationnel pollué peuvent contribuer à un sentiment de menace, créer de l’insécurité et saper la cohésion sociale. Cela peut conduire à une violence alimentée par des griefs. Lorsqu’il y a un haut degré de polarisation, l’engagement et le compromis avec les opposants politiques deviennent irréalisables. Cela réduit l’engagement envers les normes démocratiques, auxquelles la violence peut être considérée comme une réponse légitime.

Lorsqu’un nombre croissant de citoyens sont radicalisés par la croyance en des idéologies d’exclusion, des théories du complot ou des opinions antigouvernementales, cela peut également conduire à un soutien ou à l’engagement d’actes de violence. Cette dynamique devient particulièrement dommageable lorsque les dirigeants politiques approuvent la violence ou s’allient à des groupes paramilitaires ou de justiciers. La violence politique peut être dirigée contre les élus et les titulaires de fonctionnaires à tous les niveaux de gouvernement. Lorsque la violence est utilisée comme une forme de résistance contre l’érosion démocratique ou le despotisme, elle peut également accroître la répression et être utilisée comme justification pour réduire les libertés et les droits.

La polarisation et la division retranchée peuvent fournir le prétexte à la violence politique et aux attitudes déshumanisantes envers les opposants, ce qui normalise davantage la violence. Les crimes haineux et la déshumanisation contre les groupes ciblés sont d’autres manifestations de la violence politique qui contribuent à l’érosion démocratique.

En conclusion, on ne peut pas seulement examiner isolément chacun de ces ingrédients, c’est l’accumulation des effets générés par tous ces processus qui compte. L’érosion démocratique se produit quand ces conditions sont exploitées par des acteurs antidémocratiques motivés ou qu’elles créent une situation dans laquelle un nombre suffisant de citoyens perdent confiance en leur démocratie. La seule bonne nouvelle, c’est qu’aucune dynamique n’est irréversible :

- il est possible de promouvoir des institutions, des pratiques et des normes démocratiques plus solides et plus résilientes, capables non seulement de survivre à l’érosion démocratique, mais aussi de rebondir et de prospérer à une époque de recul démocratique.

- La cartographie des systèmes peut nous aider à comprendre comment fonctionne l’érosion de la démocratie, afin que les sociétés démocratiques puissent s’en prémunir.

- Des leviers de changement et des démarches de prévention peuvent être activées : La cartographie des systèmes permet de mieux cerner les possibilités d’intervention et de comprendre comment un ensemble de mesures prises pour contrer un aspect de l’érosion démocratique est lié à l’ensemble.

Une étude complète à retrouver ici : https://interactives.lowyinstitute.org/features/democratic-erosion/