Top départ donné à Barcelone du volet européen de notre programme Justice environnementale ! Nous embarquions en septembre dernier avec Virage Énergie, Ville de Paris, Le département de Seine Saint Denis, La Région Occitanie et la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) pour une immersion studieuse dans les pratiques d’innovation publique locales, à la croisée des mondes institutionnel, coopératif et académique.

La capitale catalane souffre en été de températures de plus en plus extrêmes, de sécheresses et de longues vagues de chaleur qui pourraient atteindre 50° dans les années à venir. Ceci exacerbe les défis sociaux (une forte densité de population, un parc de logements mal adapté au froid ou à la chaleur, des espaces verts limités dans certains quartiers, …) et se traduit par des conséquences importantes en termes de santé ou de qualité de l’espace public par exemple.

Métropole, villes, région, collectifs et société civile organisée autour du mouvement coopératif… chacun a sa manière de penser la transition écologique et la justice environnementale. Au fil des rencontres, un constat s’est imposé : ici, la collaboration entre acteurs publics et chercheurs n’est pas un luxe, mais une évidence.

Tour d’horizon du programme

Dans notre besace, une bonne volée de questions : Comment les collectivités locales s’équipent-elles pour prendre en compte les inégalités pré-existantes dans leurs politiques de transition écologique ? Quelles coopérations entre acteurs publics, privés, société civile, pour répondre aux défis écologiques et sociaux et prendre en compte les personnes les plus vulnérables ? Quels enseignements tirer de la mise en œuvre, encore récente, du réseau de refuges climatiques prévus par le plan climat 2018 – 2030 ?

Trois intenses journées pour les aborder, avec pour démarrer plusieurs visites de terrain dans les villes de Cornellà de Llobregat, Cerdanyola del Vallès et Barcelone, à la découverte de quelques exemples de refuges climatiques mis en place par ces collectivités. Au-delà de cette dynamique institutionnelle, nous nous sommes aussi intéressés aux projets de refuges portés depuis la société civile, au travers de la recherche action du collectif Aqui.

Le second volet du voyage nous a permis de croiser les perspectives de différents acteurs qui portent les dynamiques de résilience locale, comme Ruben Suriñach Padilla, qui, avec Ecohub, mobilise les mouvements de coopératives et de l’économie sociale pour mieux prendre en compte les enjeux de transition juste.

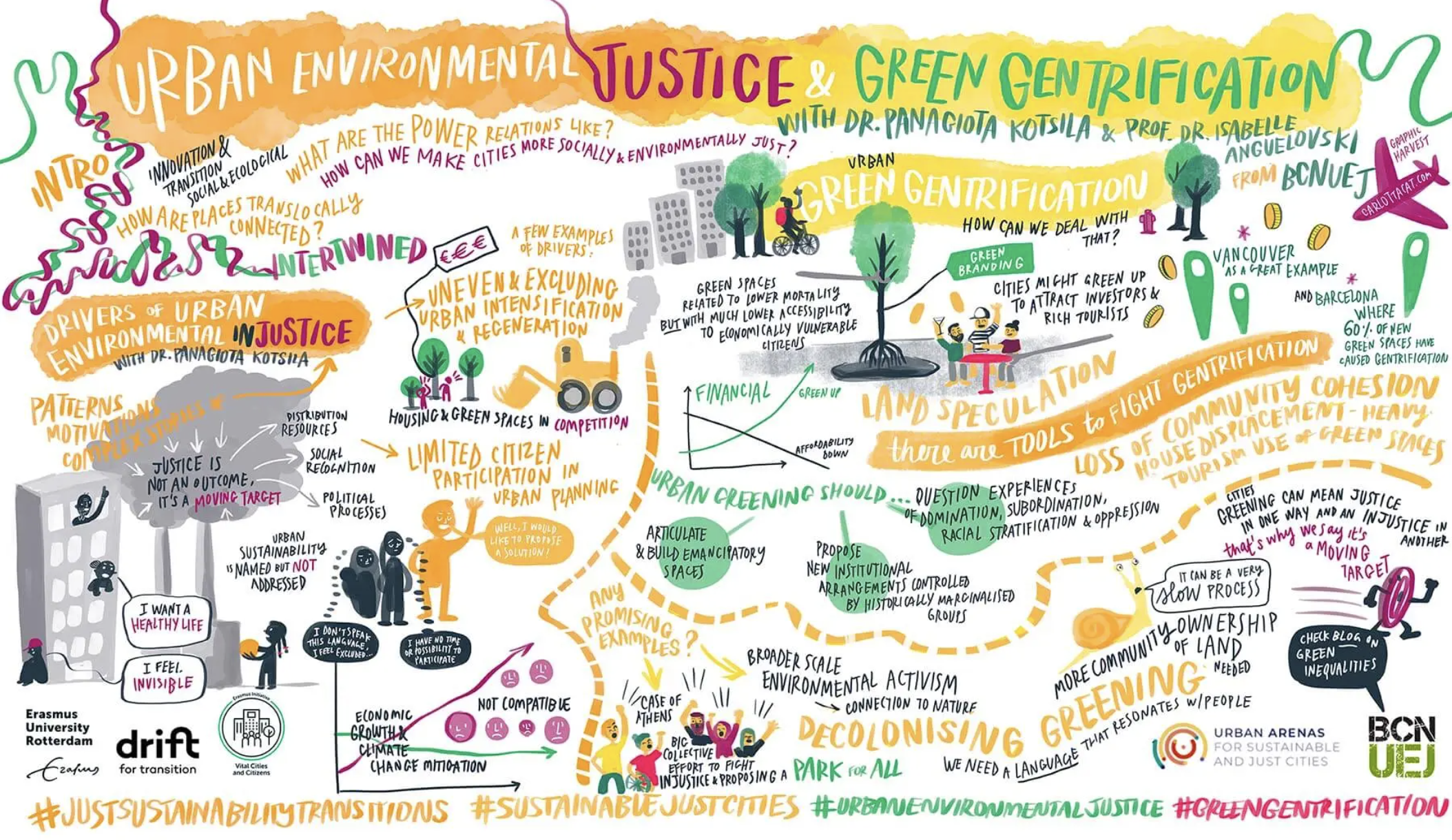

Coté recherche, Mar Satorras, de l’Institut Métropoli Investigadora de l’àrea de Sostenibilitat, nous a partagé son travail sur les indicateurs et méthodes d’enquête permettant d’identifier les personnes et les quartiers les plus vulnérables aux vagues de chaleur, et inclure les personnes concernées dans la collecte des données. Dans quelle mesure les politiques d’adaptation et de verdissement des métropoles sont-elles des vecteurs de gentrification des quartiers ? Isabelle Anguelovski, directrice du Barcelona Lab for urban environment, justice and sustainability (BCNUEJ) nous a présenté ses recherches sur ce sujet. Enfin, avec l’équipe Transformative innovation de la Région Catalogne (Generalitat de Catalunya) nous avons découvert comment celle-ci anime une stratégie de transition écologique juste et inclusive sous forme d’une approche systémique et par coalitions, appuyée par la recherche. Pour retrouver un aperçu plus détaillé du programme et des organisations rencontrées, c’est par là !

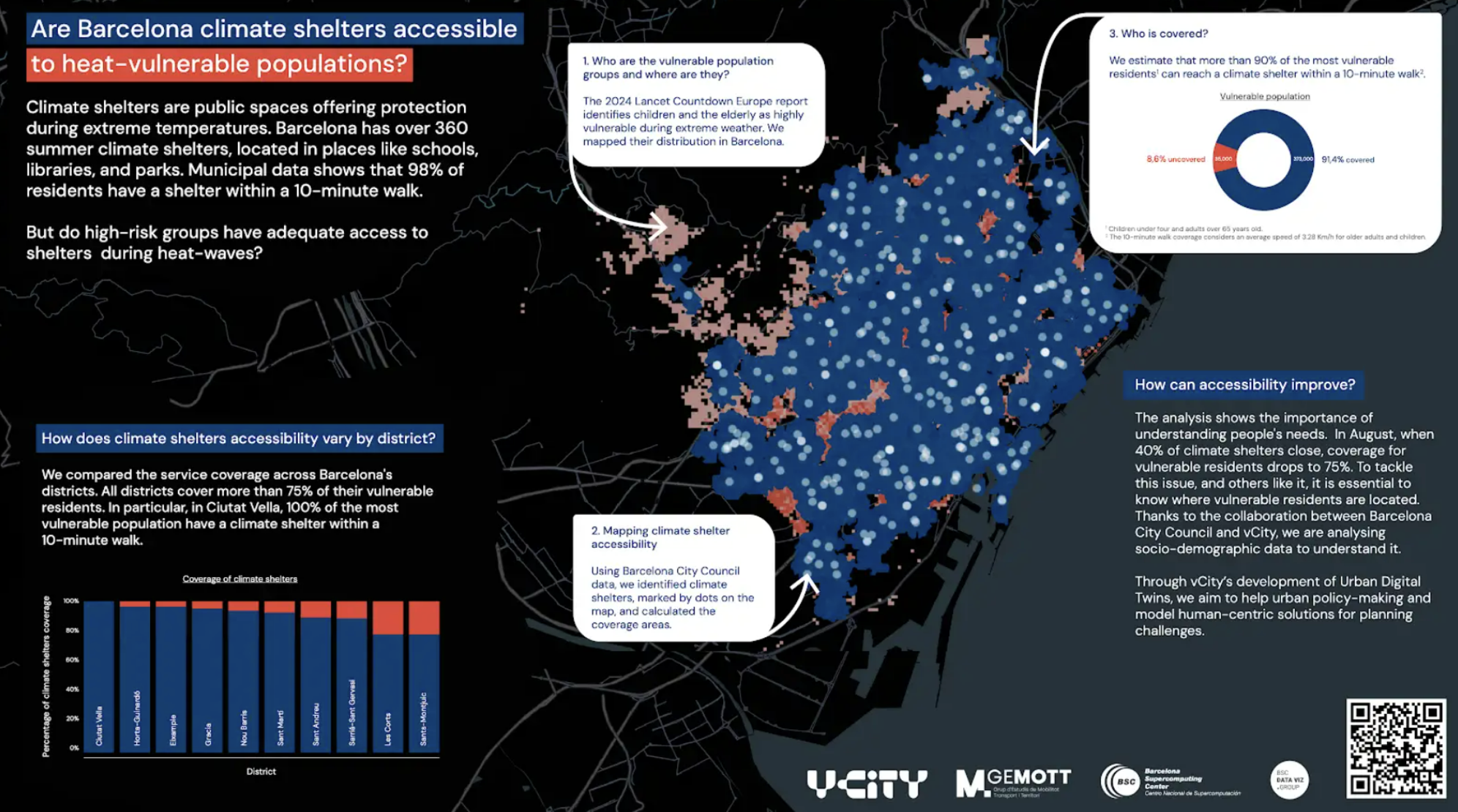

Source : The Mobility, Transport, and Territory Research Group (GEMOTT), Autonomous University of Barcelona

Le réseau des refuges climatiques, une nouvelle lecture de la ville ?

Espaces publics intérieurs (centres sociaux, bibliothèques, musées…) ou extérieurs (parcs, tiny forest, cours d’écoles, etc.) mais aussi certains espaces privés (le hall d’accueil d’un cinéma, …) et petits commerces : le réseau d’abris climatiques proposé par la Métropole et la ville de Barcelone labellise principalement des espaces existants. Ils partagent un cahier des charges simple : accès gratuit, espace climatisé ou rafraîchi, possibilité de s’asseoir et de se reposer, accès libre à l’eau potable. Barcelone compte aujourd’hui plus de 360 abris, dont une majeure partie de centres sociaux. L’objectif est que chaque habitant ait un abri accessible à 10 minutes de son domicile.

Ces espaces n’offrent pas nécessairement d’aménagement ou de service additionnel tels que des horaires d’ouverture élargis, des activités spécifiques, etc. Leur carte, largement diffusée dans la ville, offre une lecture de la ville au prisme de la canicule : comme le rappelle Mar Sartorras, elle est nécessaire car « les habitants n’ont pas toujours l’impression de pouvoir venir dans ces lieux simplement pour se sentir à l’aise et se mettre au frais ».

Ceux que nous avons visités semblaient toutefois principalement investis par leurs usagers habituels, sans forcément de démarches menées pour élargir la fréquentation à des publics isolés ou vulnérables, ou de synergies fortes avec des acteurs prescripteurs comme les services sociaux de proximité, le tissus associatif ou de l’ESS.

Ce questionnement sur les liens entre politiques sociales et politiques de transition et l’inclusion des premier.e.s concerné.e.s nous a traversé pendant tout le voyage. Des projets de sciences participatives sont par exemple menés pour interroger les enfants sur leur vécu en termes de confort thermique dans leurs logements et formuler des propositions concrètes de politiques publiques. Les femmes de plus de 67 ans font également partie des publics considérés comme les plus vulnérables ; à ce titre, nous avons été particulièrement inspirés par le centre d’information et de ressources pour les femmes, véritable service public dédié aux femmes et à l’élaboration de politiques publiques égalitaires à Cornellà de Llobregat. Très à la pointe sur les sujets de lutte contre les violences faites aux femmes et de diffusion d’une culture féministe au sein de l’administration, il distille les questions de genre de manière transversale, y compris dans la politique de résilience de la ville.

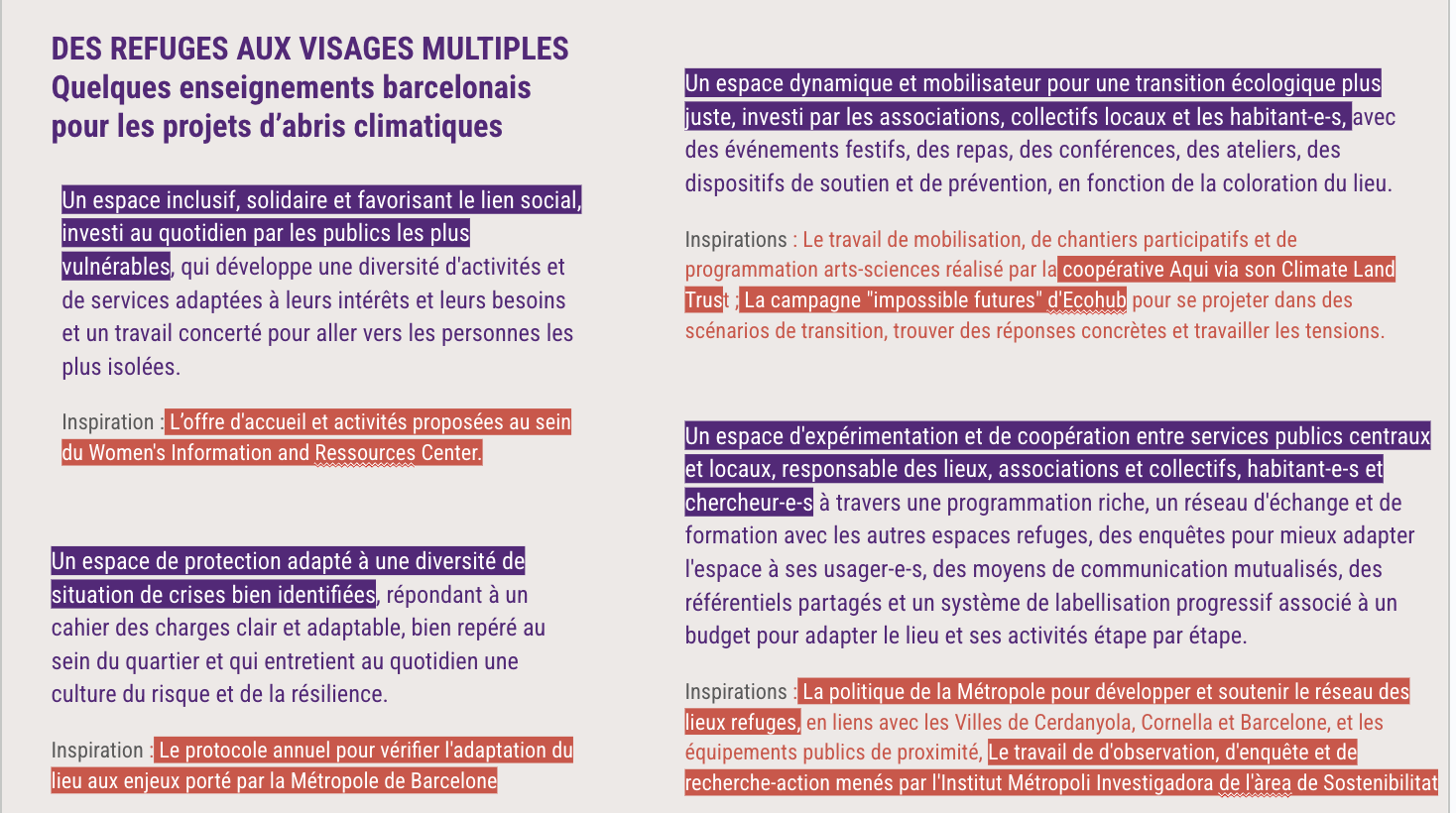

La co-construction des lieux refuges, leur intégration dans le spectre d’initiatives publiques ou privées pour prendre soin des plus vulnérables pendant les vagues de chaleur, leur adaptation aux usages de personnes amenées à y passer des temps de vie parfois longs, les manières d’élargir le spectre de celles et ceux qui y sont accueillies, en sont les grands défis. C’est pour tester des formes de réponses que la coopérative Aqui expérimente avec un groupe d’habitants, dans une friche mise à disposition par la Ville, l’idée d’un Climate Land Trust, c’est à dire un lieu refuge pensé à partir d’un groupe de citoyens, comme un processus itératif: jardinage, construction collective d’ombrières, de collecteurs d’eau, etc.

Ce parcours nous a permis de tirer quelques enseignements sur ce que pourraient être des refuges climatiques, rassemblés ici. Pour aller plus loin, on vous conseille de parcourir le guide pour des abris climatiques inclusifs produits par le BCNUEJ, fondé sur l’article Seeking refuge? The potential of urban climate shelters to address intersecting vulnerabilities.

Un paysage d’indicateurs pour des politiques de transition au prisme des vulnérabilités

Comment identifier les zones et les personnes les plus vulnérables ? Quelles données agréger, quelles nouvelles données produire pour élaborer et piloter des politiques de transition écologique plus justes ? Les collectivités de la métropole barcelonaise s’appuient sur différents indicateurs :

- l’Indice de vulnérabilité au changement climatique (IVAC), composé de données d’exposition (densité résidentielle, âge du bâti, inconfort thermique en hiver et en été, couverture végétale, etc), de sensibilité (genre, taux de pauvreté, niveau d’études, précarité énergétique, etc.) et d’adaptation (potentiel d’autoproduction photovoltaïque, etc. ).

- l’index de vulnérabilité urbaine (IVU) qui désigne dans une zone urbaine spécifique, les risques sociaux et résidentiels qui se renforcent mutuellement, rendant difficiles l’inclusion sociale et les possibilités de mobilité sociale pour les résidents.

- l’indice de vulnérabilité à la gentrification climatique (IGV) développé par le BCNUEJ qui vient compenser l’absence de dimension prospective de l’IVAC sur les phénomènes de déplacement des populations. Il met en lumière le paradoxe vert : les politiques de verdissement peuvent stimuler les investissements immobiliers, et expulser les populations les plus précaires, reléguées dans les zones plus polluées et carencées en espaces verts.

- l’indicateur de pauvreté hydrique qui intègre divers aspects physiques, sociaux et environnementaux afin de proposer une approche multidimensionnelle de l’évaluation du stress hydrique et des risques de pénurie d’eau (disponibilité de la ressource en eau, accessibilité financière à la ressource, qualité environnementale de la ressource, capacité de gestion des systèmes hydriques par les citoyens). Il vise à permettre aux gestionnaires des réseaux d’eau de déterminer et de cibler les besoins prioritaires à l’échelle de la métropole de Barcelone en ayant une attention particulière aux publics les plus vulnérables.

Au fil des rencontres, nous découvrons une véritable culture de l’indicateur, où les données évoluent, se complètent, se répondent. D’abord utilisés pour un diagnostic partagé d’un territoire, ils deviennent des outils d’aide à la décision et de suivi des politiques publiques, à l’échelle du quartier, et servent de langage commun entre élus, techniciens et citoyens. Si le réseau d’abris climatiques suit un cahier des charges léger, des évaluations annuelles sur leur qualité réelle et leur usage permettent d’en faire évoluer la carte. Les habitants sont associés à cette fabrique de la donnée : enquêtes de terrain, focus groupes, campagnes de mesure régulières. Les approches qualitatives viennent enrichir les séries statistiques. On ne mesure pas seulement les mètres carrés d’ombre ou les degrés gagnés, mais aussi le ressenti, la perception, le vécu. A titre d’exemple, les projets de science participative cités plus haut.

En miroir, côté français aussi, la recherche se mobilise aux côtés des collectivités pour produire de nouvelles données, conduire des enquêtes ciblées et élaborer de nouveaux indicateurs pour soutenir le tournant socio-écologique des politiques publiques : les travaux de Fiona Ottaviani sur un indice de bien-être soutenable territorialisé (IBEST) et un Baromètre des transitions (plus justes) à Grenoble. La démarche de concertation de Florence Jany-Catrice pour élaborer deux index de santé territoriale combinant enjeux environnementaux et activités humaines sur le territoire (EMISET, à paraître fin 2025) en Hauts-de-France et dans la Métropole Rouen Normandie ; Le carnet de synthèses de connaissances sur les classes populaires et la transition écologique et l’enquête sur les classes aisées et la transition écologique mené par le Centre des politiques de la Terre avec la ville de Paris ; ou encore, du coté de la Seine Saint Denis, un diagnostic des vulnérabilités croisant sensibilité intrinsèque liée au contexte notamment social et exposition aux principaux aléas climatiques.

Certains indicateurs utilisés à Barcelone, comme l’indicateur de pauvreté hydrique, n’existent cependant pas encore en France et seraient utiles à développer pour consolider ces démarches, de même que des espaces de partages de ces indicateurs et des connaissances qui les accompagnent.

Source : Barcelona Lab for urban environmental justice and sustainability , Universitat Autonoma de Barcelona . Crédit : Carlotta Cataldi

Des partenariats fertiles entre recherche et action publique

Dernier volet d’étonnement enfin : le travail partenarial entre collectivités et chercheurs, universités ou collectifs de recherche-action pour soutenir la construction de l’action publique, ainsi que l’approche itérative très intégrée. La recherche n’est pas une pièce rapportée : elle est au cœur de la fabrique de l’action publique et dotée de moyens, de reconnaissance et d’une posture d’ouverture impressionnante.

Au-delà des projets de sciences citoyennes ou de recherche action participative décrits plus hauts, les collectivités que nous rencontrons intègrent chacune des collaborations rapprochées avec des labos ou instituts de recherche : Le centre d’information et de ressources pour les femmes de Cornellá de Llobregat avec le département d’étude des genres de l’université de Barcelone ; l’Université Autonome de Barcelone et la Ville de Cerdanyola del Vallès embarquées ensemble dans des projets de recherche européens sur les projections urbaines ; l’Institut Metròpoli, agence d’urbanisme et de recherche de la métropole de Barcelone, qui déploie des techniques d’enquêtes, de statistiques, de cartographies capables de générer des indices déclinés à l’échelle des quartiers, pierres angulaires des politiques d’aménagement urbain et d’adaptation des communes aux changements climatiques.

La démarche la plus intégrée est peut-être celle portée par la Région Catalogne et son département d’Innovation au service des politiques pour une transition verte et juste, dans le cadre de la démarche de spécialisation européenne RIS3CAT : son équipe est constituée d’une douzaine d’agents de départements variés de la collectivité qui, avec l’appui d’universités locales, travaillent avec les acteurs du territoire (acteurs publics, entreprises, associations, etc.) à identifier des défis communs, former des coalitions et construire des réponses portées par des acteurs publics et privés. Une forme concrète d’approche par mission que nous aimerions creuser !

Et côté français ? Les membres de notre délégation reconnaissent, non sans un brin d’autodérision, que la relation avec le monde académique reste souvent compliquée. Temporalités décalées, langages différents, objectifs parfois flous… Le travail avec les chercheurs ressemble plus à un mariage d’amour contrarié qu’à une collaboration fluide. Face à ce constat, l’exemple catalan ouvre des perspectives : passer par un projet de recherche oblige un dialogue entre services qui, d’ordinaire, s’ignorent ; cela structure le portage des projets et les rend plus légitimes grâce à une méthodologie robuste apportée par le monde académique ; enfin, cela alimente une culture commune de la curiosité et de l’expérimentation. Issues de nombreuses collaborations historiques, plusieurs initiatives se structurent cependant pour porter à une échelle stratégique l’interface entre recherche et action publique, et la concentrer autour d’enjeux de transition juste. C’est le cas du travail de l’Université Gustave Eiffel (qui a mis en place l’Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Villes en collaboration avec Nantes Métropole et organise tous les deux ans les journées Recherche et Action Publique), du Centre des Politiques de la Terre à l’Université Paris Cité, du réseau des GIEC régionaux comme le GREC francilien, le GIEC Pays de la Loire, le GRECO d’Occitanie, le Haut Conseil Breton pour le Climat, ou encore à l’échelle européenne du réseau de praticien-ne-s City-Science Initiative qui collabore directement avec EUROCITIES.

Fin de cette première étape Barcelonaise, avant, nous l’espérons, de démarrer le programme français d’ici le début 2026, et de préparer la prochaine étape, à Vienne, autour de la ville au prisme du genre et des politiques énergétiques.