Les 1 et 2 octobre, le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) recevait 300 personnes à Nancy pour des assises de l’innovation publique. Une sacrée bouffée d’air frais pour toute cette communauté humaine qui ne se retrouve pas si souvent !

SI vous n’étiez pas là, retenez ceci : ces assises étaient pensées comme une nouvelle étape dans la stratégie du CNFPT en matière d’innovation publique. Durant ces deux journées, nous avons « décanté » collectivement les résultats d’une grande enquête réalisée par le CNFPT sur les besoins des agents en charge d’innovation publique, puis mis au travail les principales questions qui en sont sorties.

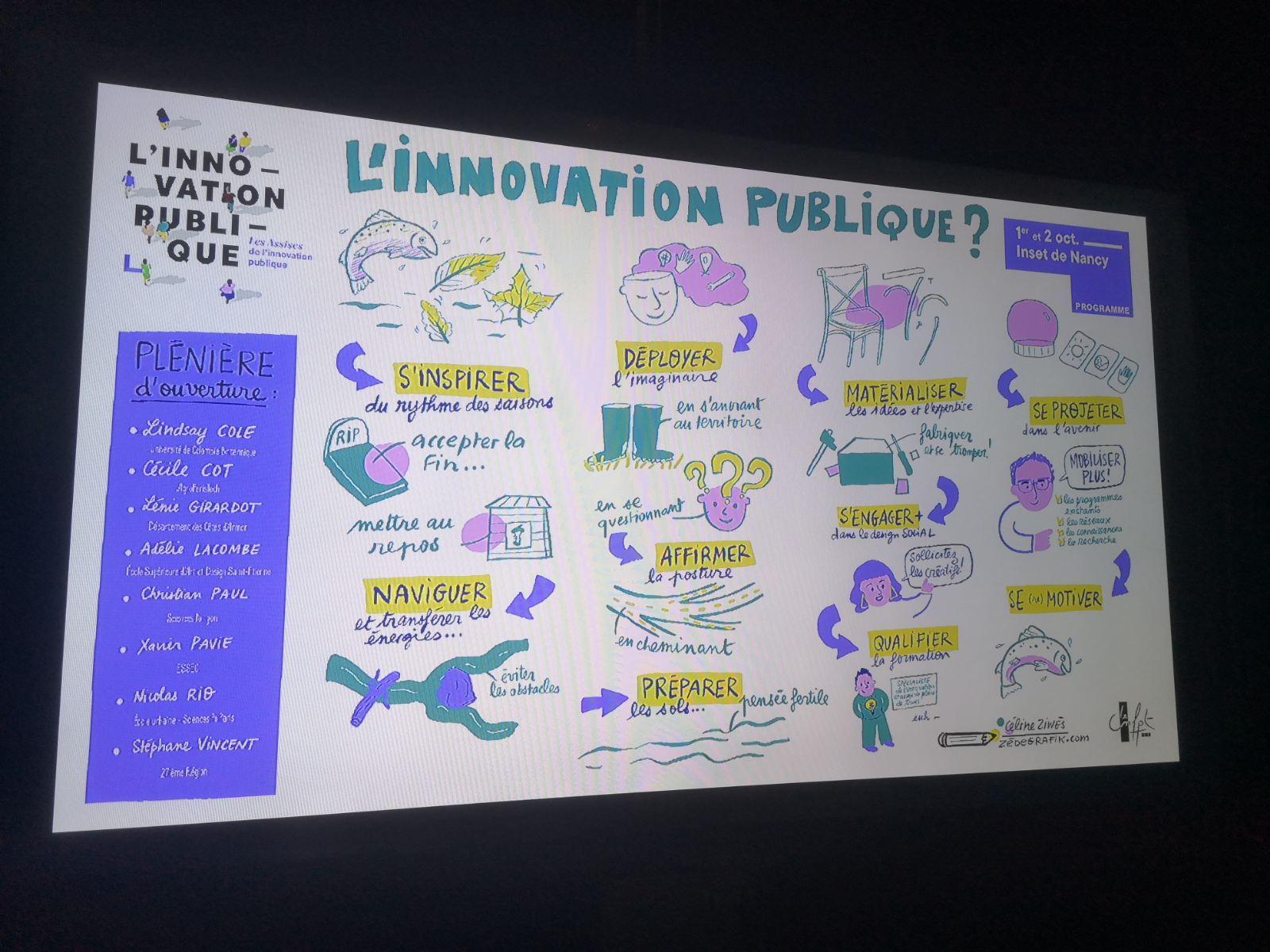

Que retenir, en quelques mots ? On ressort toujours de ce genre de retrouvailles avec un kaléidoscope de sensations… Dans un climat général devenu menaçant, on sent que l’heure n’est pas à la fête ni à une innovation publique triomphante, mais plutôt à une école du réel, du doute, du sensible, de la production de sens, d’une culture d’enquête, de la réflexivité individuelle et collective, mais aussi un ré-arrimage aux valeurs et à la défense du service public et de la démocratie, à la soutenabilité, à la saisonnalité de l’innovation, et même à la reconnection avec le vivant -inspirée par l’intervention lumineuse de Lindsay Cole avec qui nous travaillons à « repousser les frontières de l’innovation publique ».

Au final, chacun doit se dépatouiller pour faire vivre cette forme hybride d’innovation au sein de sa collectivité, dans un contexte qui s’annonce idéologiquement hostile.

Alors, avec autant de vents contraires, comment ré-orienter nos efforts ? Qu’avons-nous réussi mais aussi raté ces 10-15 dernières années ? Quels nouveaux paris devons-nous maintenant faire pour « éviter le piège de l’obsolescence dans un monde de post-vérité », pour paraphraser le chercheur Robert Picciotto quand il parle d’évaluation ? (*).

A la 27e Région, nous revenons avec quelques questions en tête sous l’angle des compétences, que nous jetons en vrac ici, et qui demandent à être approfondies et complétées.

Comment mieux « cranter » nos connaissances ?

Beaucoup l’ont fait remarquer : les questions débattues étaient à 95% les mêmes qu’il y a dix ou quinze ans. Quand on se replonge dans des journées de sensibilisation organisées en 2014 par la 27e Région et le CNFPT, on à l’impression qu’elles n’ont pas beaucoup changé.

Pourtant les pratiques ont considérablement évolué sur le terrain, et les connaissances scientifiques sur l’innovation publique ont progressé. Est-ce juste un effet d’optique qui cache de vraies avancées « sous le radar » ? Comment pourrions-nous nous organiser pour mieux progresser collectivement ? A quoi pourrait ressembler une véritable architecture collective de montée en compétences, dans laquelle chacun jouerait un rôle ? (CNFPT, écoles, chaires, associations d’élu-es ou d’agents). Quelle stratégie vers la formation initiale, et vers la formation continue ? Nous manque t-il une « société savante » de l’innovation publique comme le suggèrent certains, où ce modèle est-il déjà dépassé ? Le sujet central resterait-il l’innovation publique, ou bien s’agirait-il de revendiquer une nouvelle gouvernance publique – ou tout autre chose ?

Comment aborder chacun en fonction de ses besoins en compétences ?

Dans la communauté cohabitent des « vétérans » de l’innovation publique et des nouveaux arrivants, et entre les deux, tous les degrés intermédiaires. Certains sont des professionnels de l’innovation qui doivent sans cesse chercher à repousser les frontières de leur discipline, tandis que d’autres sont des facilitateurs, des ambassadeurs dont le rôle est davantage de faire vivre une culture d’innovation. Certains sont bons à un endroit, moins à un autre. Chacun à des compétences différentes qu’il peut valoriser. Même si tous doivent pouvoir accéder à une connaissance réellement à jour, tous n’ont pas les mêmes besoins. Comment créer des cadres, construire des échelles de montée en maturité pour répondre à ces différents types de besoin ? Sans parler de donner des perspectives en termes de reconnaissance, de statuts, de trajectoire professionnelle…

Comment aborder ces questions dans leur complexité ?

Comme souvent, il pourrait être tentant de trouver des réponses simples à ces questions, ou de n’agir qu’à un endroit, par exemple en pensant qu’il suffira de créer une nouvelle formation, ou de former plus de personnes à l’innovation publique. Ca ne suffira pas. Ce serait sans compter sur l’obsolescence des formes classiques de formation, les mutations permanentes des pratiques d’apprentissage, mais aussi les jeux d’acteurs dans l’écosystème d’apprentissage, le business de la formation. La réponse n’est sans doute pas que dans la formation, mais dans de nouvelles coopérations continues entre praticiens, médiateurs, chercheurs, responsables pédagogiques, en n’oubliant pas de sortir de notre vision franco-française…

Dernière sensation : l’événement lui-même.

Beaucoup de participants ont cité la joie et le plaisir comme des moteurs profonds. En entendant cela, nous n’avons pas pu nous empêcher de penser au Festival de la Bureaucratie Créative de Berlin (cf notre compte rendu) comme un modèle du genre, entre événement festif célébrant la capacité créative des administrations, et festival de musique électro, avec ses 2000 participants, une moyenne d’âge de 30 ans, avec un objectif d’attractivité vers la fonction publique germanique… Peut-être une source d’inspiration pour les prochaines assises du CNFPT ?

(*) L’innovation publique a souvent beaucoup à apprendre de l’histoire de l’évaluation. Il faut lire cet article de Robert Picciotto de 2018, « Is evaluation obsolete in a post-truth world ? », traduit par Carine Gazier et Agathe Deveaux-Spatarakis dans le cadre d’une véritable bible sur l’évaluation, gratuitement disponible.